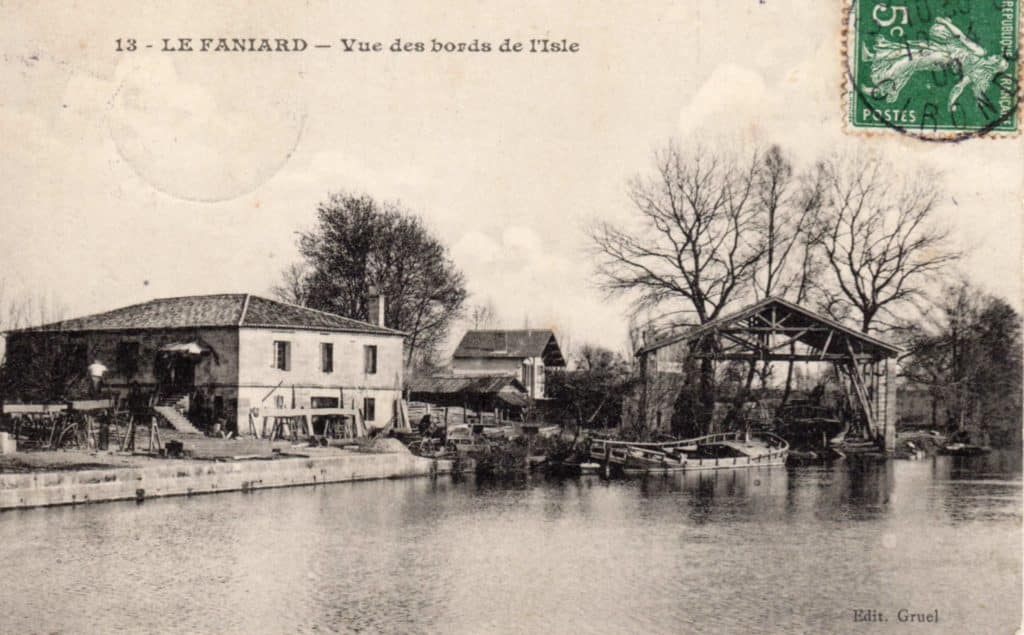

L’Isle pour se déplacer.

Empruntée par les romains, puis par les vikings au IXe siècle, l’Isle est rendue navigable au XIIIe siècle sur ordre d’Elie de Talleyrand VI comte du Périgord, conforté par une décision d’Edouard Ier roi d’Angleterre. Après des travaux de grande ampleur menés aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, les gabares appelées aussi coureaux transportent près de 47000 tonnes de marchandises entre Laubardemont et Périgueux en 1857.

C’est presque le double qui transite entre Laubardemont et Libourne. Concurrencé par le chemin de fer, le trafic fluvial s’effondre à tel point que l’Isle est rayée de la nomenclature des voies navigables en 1957.

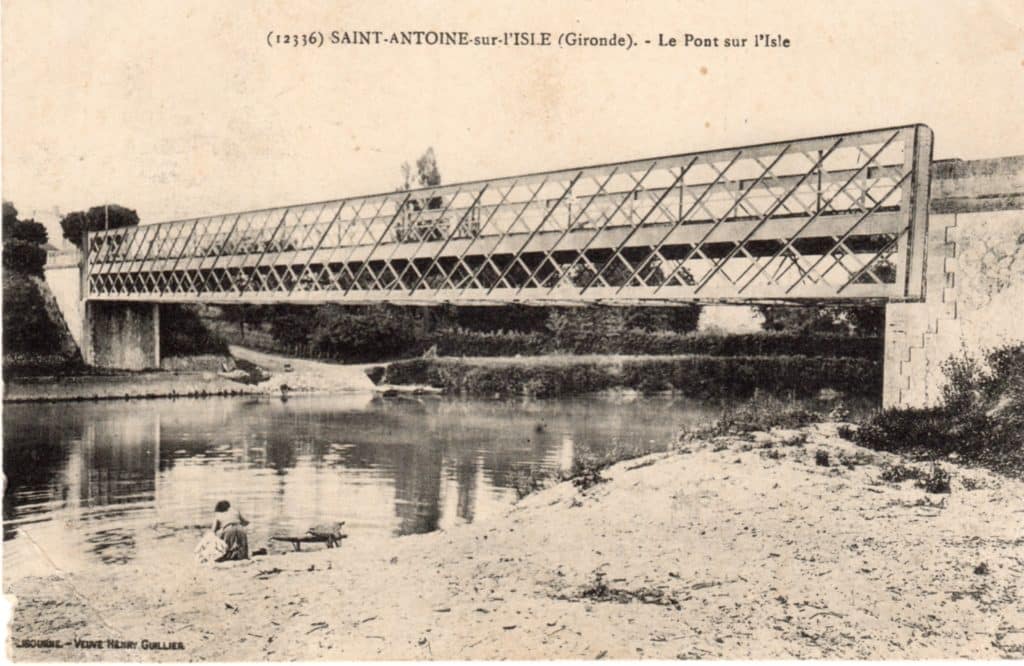

C’est si facile de traverser l’Isle.

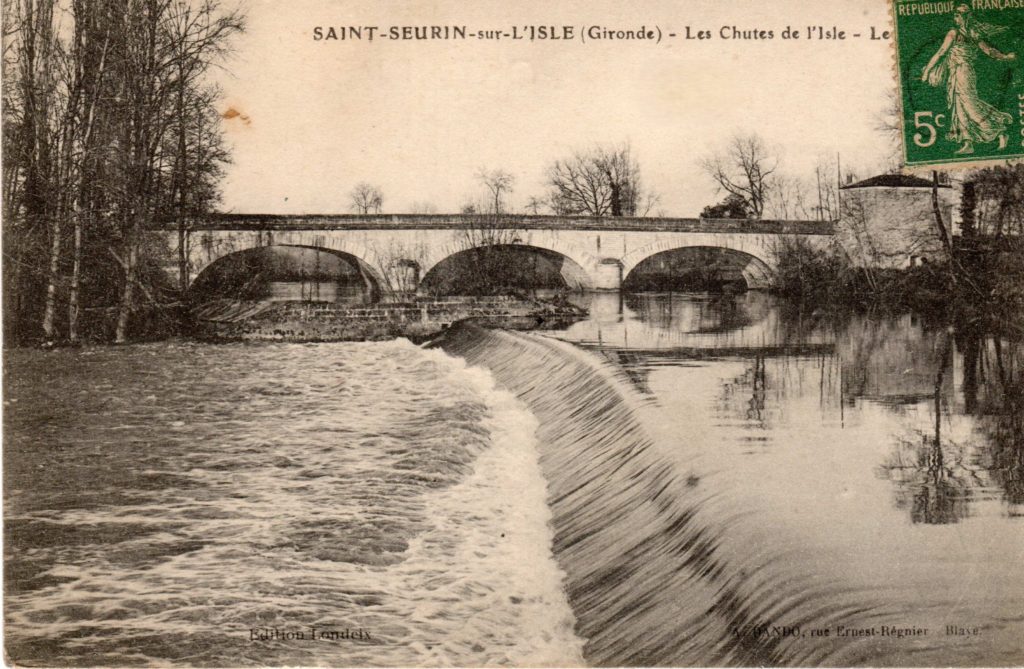

Le métal, la pierre, le bois, sont les matériaux utilisés pour la construction des 15 ponts qui franchissent l’Isle dans la partie girondine. Construits à partir de la fin des années 1820, la plupart des ponts suspendus « en fils de fer » sont remplacés dans les années 1980 par des tabliers en béton posés sur des piles. Ce qui permet de s’adapter à trafic routier de plus en plus intense et de supporter des charges importantes. Avant de traverser la rivière, il faut s’acquitter d’un droit de péage jusque dans les années 1880.

Ils remplacent les gués et les bacs à partir des années 1830. Ces derniers appartiennent à des seigneurs locaux qui en confient la gestion à des fermiers. Passer d’une rive à l’autre, c’est ce que font déjà les populations préhistoriques comme en témoigne le matériel archéologique retrouvé près de la rivière comme à Saint-Seurin-sur-l’Isle.

L’Isle pour produire

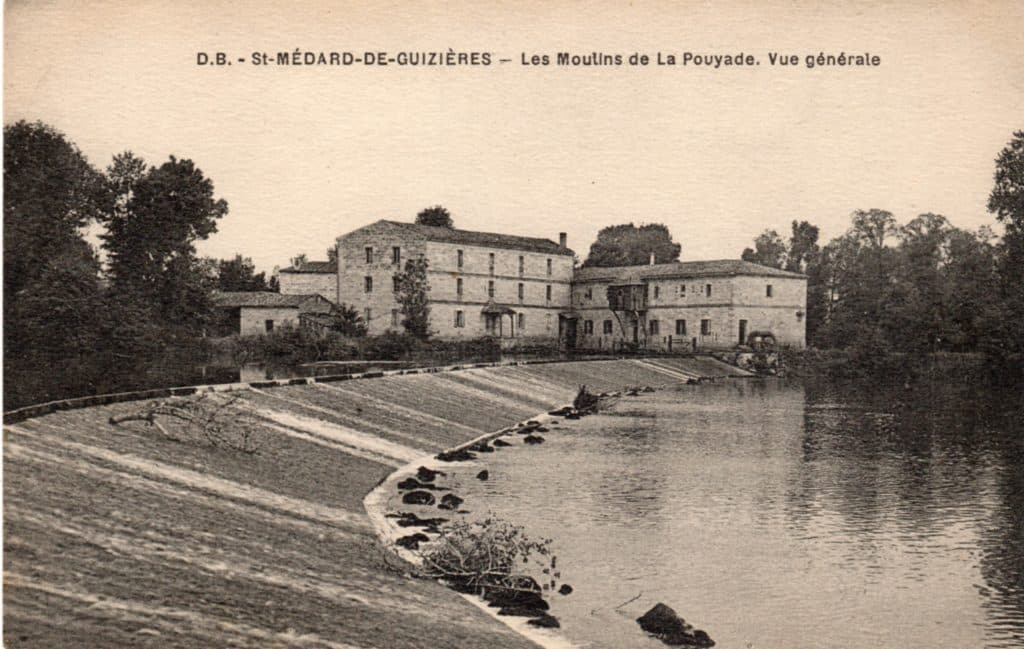

Le développement du bassin de l’Isle est intimement lié à son activité industrielle. Onze moulins profitent du courant de la rivière pour fabriquer de la farine, du riz, du papier, de l’acier, de l’huile au XIXe siècle.

Ils sont construits après la guerre de Cent Ans, au moment de la réorganisation économique du territoire. Le plus ancien avéré est le moulin de Lapouyade sur la commune de Saint-Médard-de-Guizières. Déjà en fonction au XIIe siècle, il est cédé par le vicomte Pierre de Castillon aux moines de l’abbaye de Faise. Le moulin du barrage a Porchères est le dernier à avoir fabriqué de la farine jusqu’en 2002.

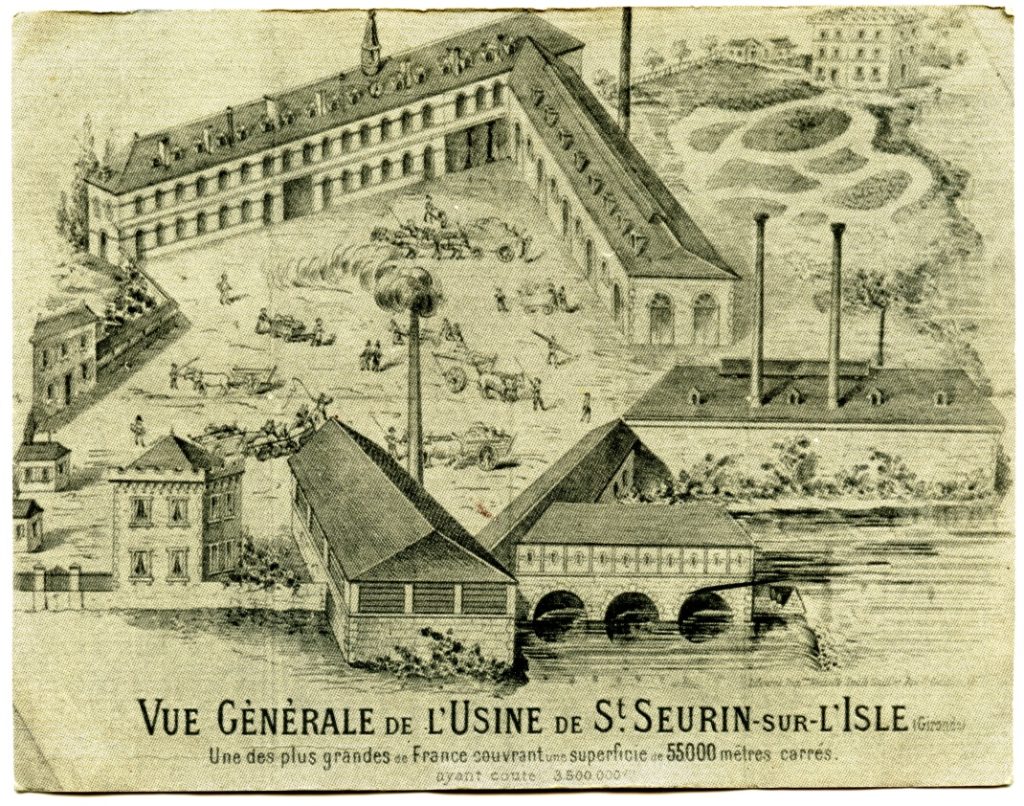

C’est dans le moulin de Saint-Seurin-sur-l’Isle qu’est appliqué pour la première fois en France le système de l’ingénieur Bessemer pour fabriquer de l’acier. L’industriel anglais James Jackson y utilise le convertisseur fixe en forme de cornue en 1858. Neuf ans plus tard, le moulin de Saint-Seurin produit 5 tonnes d’acier fondu par jour.

L’Isle : lieu de fêtes et de loisirs.

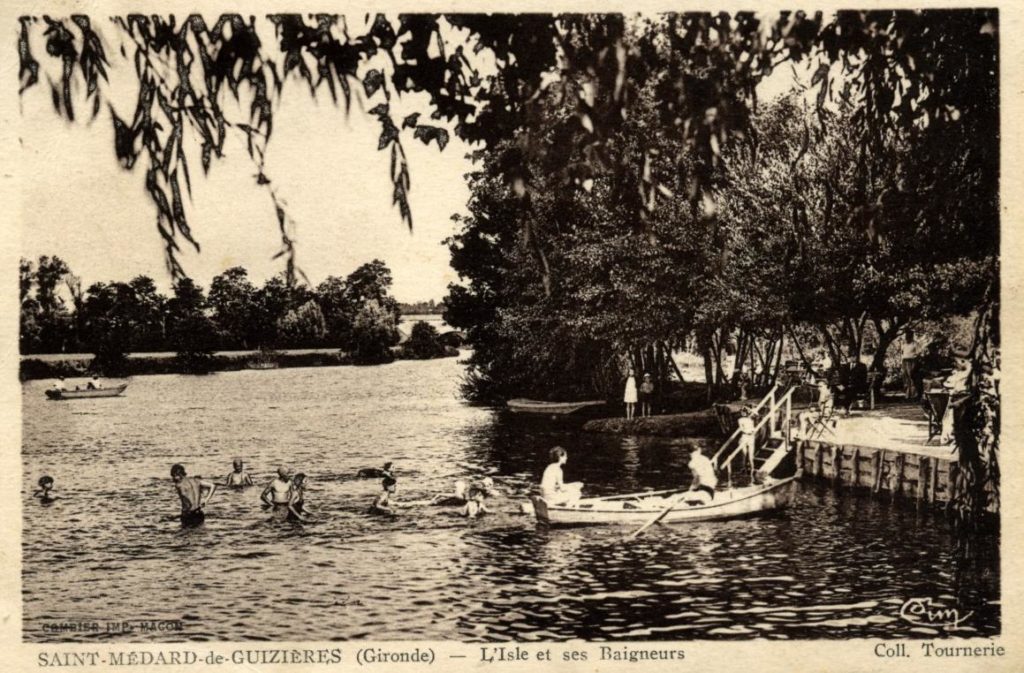

La rivière est un lieu de détente et de plaisir. On y vient pour se rafraîchir ou y apprendre à nager sur les plages de Porchères, de Saint-Seurin-sur-l’Isle ou de Saint-Médard-de-Guizières. Celle d’Abzac est équipée d’un toboggan, d’un trapèze et de balançoires en 1967. Progressivement, les baigneurs désertent les berges de l’Isle, préférant les piscines municipales et privées.

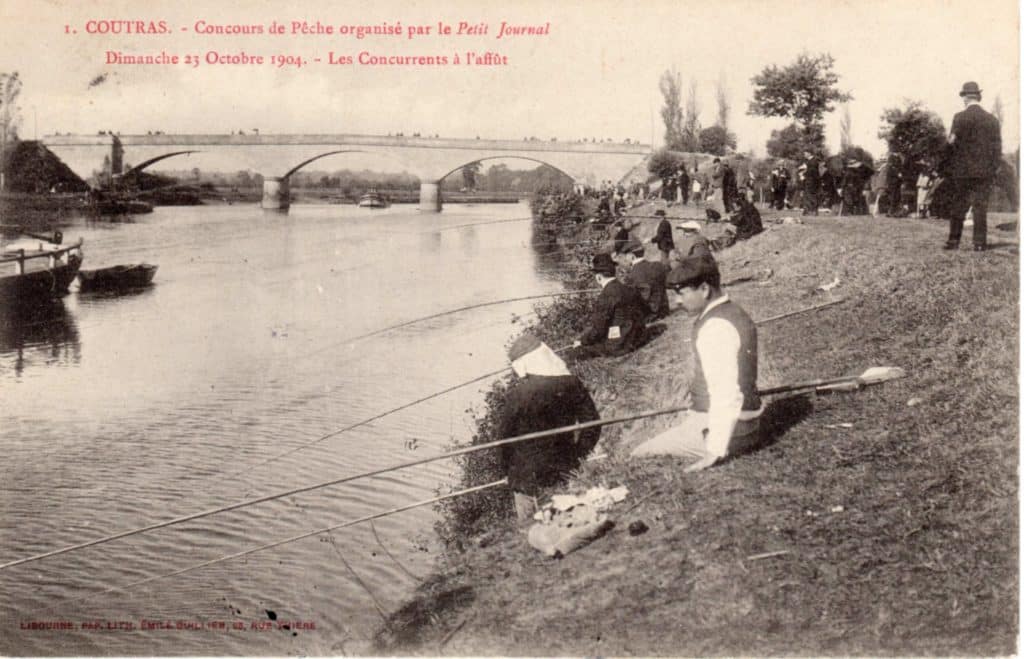

C’est aussi au bord de la rivière que l’on se retrouve en famille ou entre amis pour pêcher. Qu’elle soit pratiquée à la ligne ou au carrelet, la pêche est devenue une activité de loisir très prisée. De nombreux concours sont organisés par les sociétés de pêche locales au début du XXe siècle. A Coutras, le concours de 1904 est parrainé par « Le petit Journal ». Parmi les 600 pêcheurs éparpillés sur les deux rives de l’Isle, on compte de nombreux bordelais venus en train. Quant aux carrelets, ils témoignent d’une pratique de pêche déjà connue au XVIIIe siècle. On les trouve sur la partie maritime de la rivière, entre Libourne et Guîtres.

Pour en savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/grahc/boutiques/publications-du-grahc-1