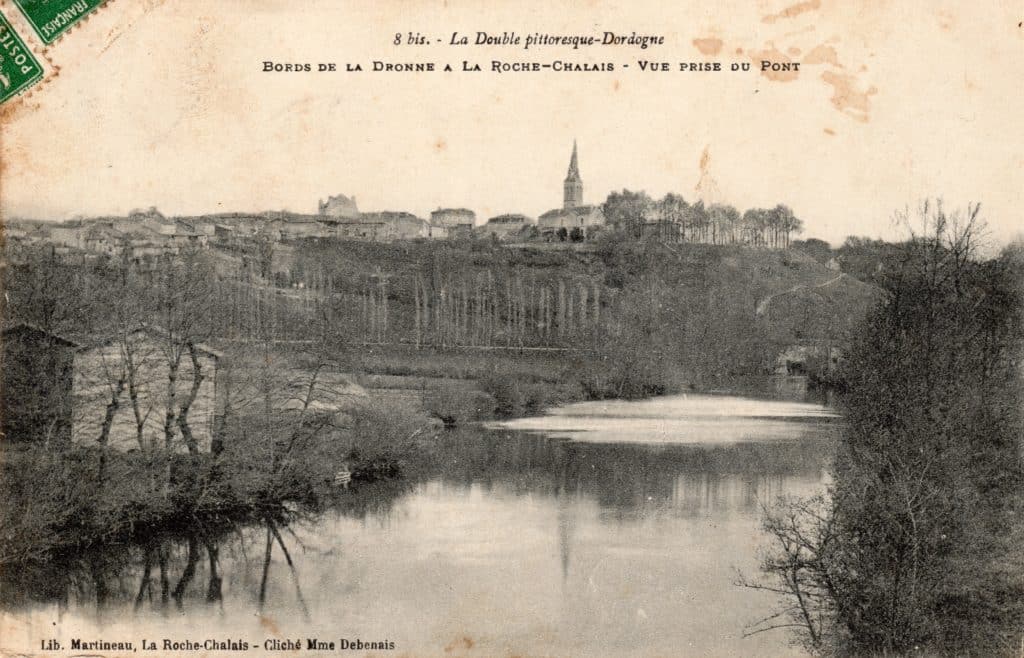

C’est l’avis du célèbre géographe Elisée Reclus au XIXe siècle. La Dronne naît sur les contreforts du Massif Central en Haute-Vienne, traverse le Périgord Vert avant de pénétrer en Gironde au niveau de la commune des Eglisottes-et-Chalaures. Elle termine sa course d’environ 200 km au lieu-dit « la Fourchée » à Coutras, où elle se jette dans l’Isle.

Le récit du voyageur britannique Edward Harrison Barker qui descend la rivière en canoé durant l’été 1893 en donne une image flatteuse.

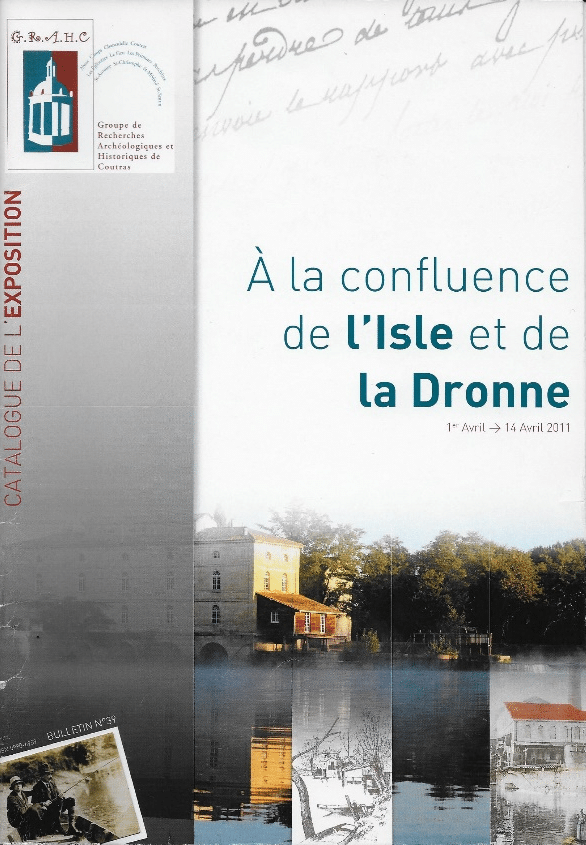

Le moteur des moulins.

La force motrice de l’eau est utilisée pour actionner quatre moulins construits aux XVe et XVIe siècles. Ils matérialisent la réorganisation de l’économie locale après la guerre de Cent Ans par les seigneurs locaux. Les plus importants sont devenus des sites industriels de premier plan.

Le moulin de Reyraud aux Eglisottes-et-Chalaures appartient à l’industriel Maurice Baudou. C’est sur ce site que sont fabriqués pendant de nombreuses années les mythiques bottes Baudou ainsi que d’autres produits issus du caoutchouc comme les « pneus increvables Baudou ».

Le moulin de Monfourat connaît son heure de gloire entre 1835 et 1969. Cette importante papeterie fabrique entre autres le papier filigrané de la Société des Nations (SDN). Parmi les 40 sortes de papier produits dans l’usine, on trouve le vergé alfa destiné à la confection des cahiers d’écolier de marque Héraklès.

Une tentative de rendre la Dronne navigable.

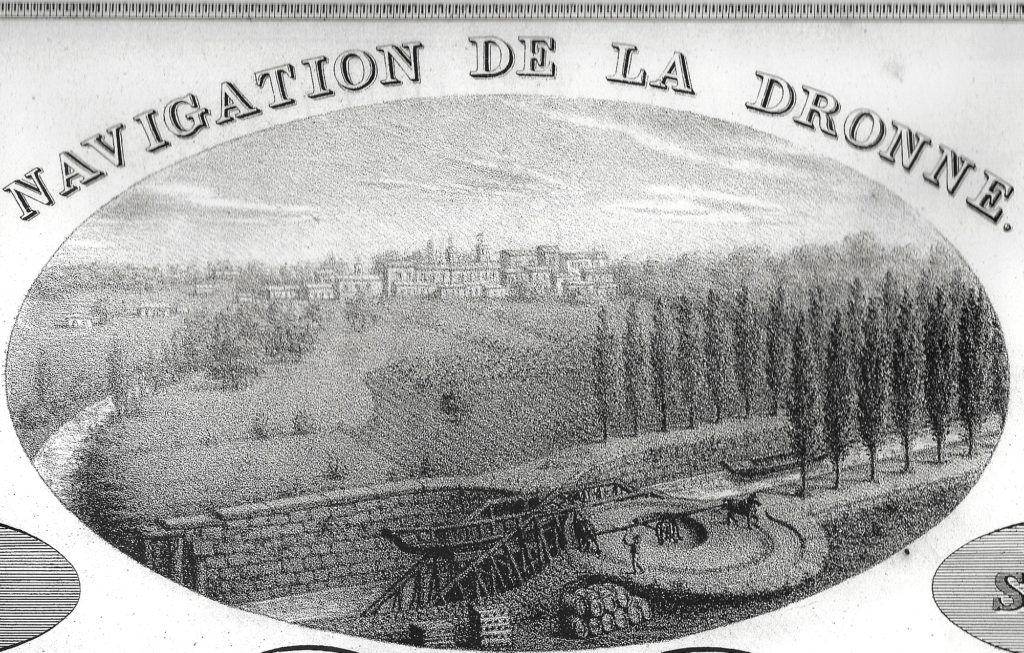

Le maire de la Roche-Chalais Jean-Pierre Trigant-Gautier projette de rendre la rivière navigable en 1821. Cet ancien officier de marine rédige « un projet de navigation pour la rivière de Dronne depuis Ribérac jusqu’à la Fourchée sous Coutras ».

Sept ans plus tard, le roi Louis-Philippe autorise les ingénieurs Vezin et Devanne à l’aménager jusqu’à La Roche-Chalais. Les concessionnaires de la société anonyme pour l’exploitation de la navigation de la Dronne adoptent un système moins efficace que celui des écluses. Les bateaux sont soulevés à l’aide d’un treuil pour franchir les barrages comme sur le Dropt. Ce choix s’avère être un échec retentissant. Les concessionnaires abandonnent le projet et leur faillite est prononcée par le tribunal en 1841.

Seul le port de la Fourchée « sous Coutras » est actif au XIXe siècle. Placé près de la confluence avec l’Isle, il reçoit par exemple des pierres provenant des carrières de Roque-de-Thau situées sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde.

Au XVIIIe siècle, on se sert de la rivière pour faire descendre du bois par flottage depuis Petit-Bersac en Dordogne jusqu’à Coutras. Plus de 1000 pièces de bois déjà sciées sont expédiées en 1752 et 1753 vers Rochefort pour la construction des « vaisseaux de sa Majesté ». Bloquées en amont du moulin de Coutras, elles n’ont jamais vu les arsenaux, la plupart ayant coulé devant Coutras.

Pour en savoir plus : https://www.helloasso.com/associations/grahc/boutiques/publications-du-grahc-1