Le temps des bâtisseurs : vers 1050 -1200.

Les églises romanes sont reconnaissables avec leur allure massive, surmontées la plupart du temps d’un clocher carré imposant. Ornées de sculptures, de nombreux symboles frustes ou élaborés sont prétexte à enseigner des fidèles qui ne savent ni lire ni écrire.

Des messages cachés dans la pierre

Les sculpteurs s’inspirent du monde animal pour le décor de ces églises. L’aspect monstrueux attribué à certains d’entre eux fait allusion au mal. On se contente de représenter la tête, comme à Saint-Cibard, à Cornemps, où ils montrent les dents. A Saint-Georges de Montagne, la surface du chapiteau du portail d’entrée a permis de faire figurer un quadrupède s’apprêtant à dévorer un humain.

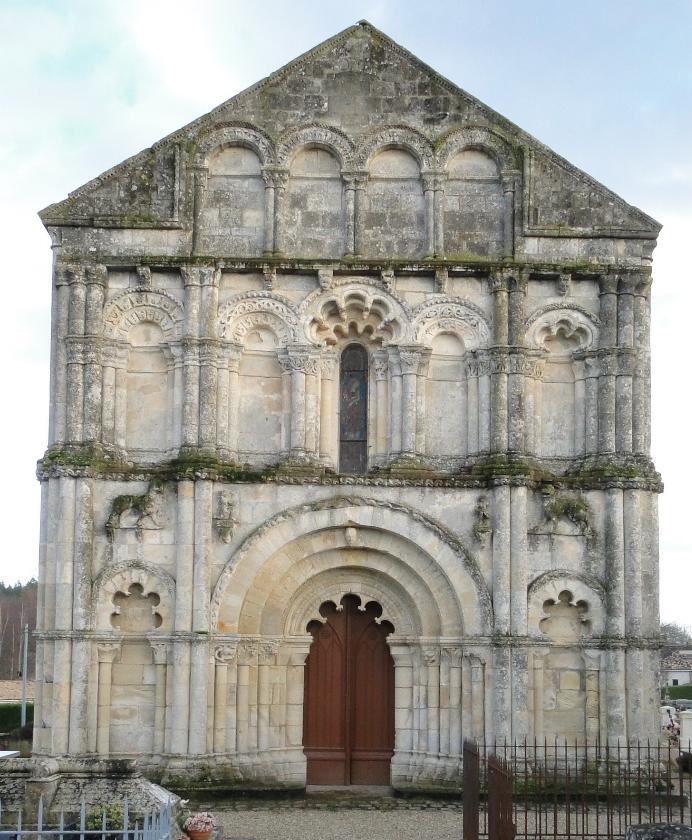

D’autres animaux paraissent plus apaisés comme ceux de Petit-Palais. Une quarantaine de têtes avec leur mufle donne vie aux arcatures polylobées de la façade. Des oiseaux (peut-être des perdrix), des chiens, des lièvres complètent le bestiaire. Comme sur le portail de Saint-Christophe-des-Bardes on y a fait figurer une scène de chasse.

Les représentations humaines participent aussi à la transmission de messages. Certaines semblent bien passives sous les corniches de Tayac, de Montagne ou de Gours. A Cornemps, un personnage se tient la barbe, symbole de sagesse et de maturité. Un autre attend, assis avec les mains sur les genoux. Satisfait de son état, il ne voit pas de raison d’entrer en conflit avec son instinct. Le couple « d’amoureux » qui se tient les mains à Montagne tranche avec les deux personnages à tête de chien qui incarnent la sauvagerie et la brutalité.

Les plaisirs charnels sont suggérés par des « exhibitionnistes » et des musiciens. Les « exhibitionnistes » de Saint-Georges de Montagne, de Saint-Cibard et de Tayac expriment la luxure. La musique est un autre plaisir de la vie qui peut éloigner l’homme de la sainteté. Le musicien de Saint-Georges de Montagne avec son olifant ou celui de Petit-Palais avec sa vielle illustrent ce message caché.

Pour illustrer la lutte de l’homme contre le mal, les imagiers de Petit-Palais sont allés puiser leur inspiration dans l’Antiquité. Un « tireur d’épine » extirpe le péché de son corps. On retrouve cette allégorie de la rédemption à Saint-Etienne-de-Lisse et à Castelviel près de Sauveterre-de-Guyenne.

L’art roman du Lussacais marqué par les influences.

L’inspiration antique s’illustre aussi par l’installation de pierres percées d’oculi entre les pierres qui soutiennent la corniche de l’église de Cornemps. On en trouve aussi sur le clocher à Saint-Georges-de-Montagne et dans les maçonneries de l’église de Parsac.

Les églises du lussacais témoignent de la diffusion des formes et des styles de l’époque romane. Elles sont marquées par les influences saintongeaises, angoumoises voire même au-delà. Les arcs polylobés de la façade de Petit-Palais et le portail de Puisseguin seraient de style mauresque, véhiculés par le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, dont une voie secondaire traverse la région.