Qui est le commanditaire de l’abbaye de Guîtres ?

Selon la tradition, le monastère aurait été fondé par Charlemagne à la fin du VIIIe siècle. C’est ce qu’affirment les moines bénédictins de Guîtres en mars 1498 pour justifier de leur indépendance vis-à vis du vicomte de Fronsac, notamment en matière de justice. Cependant ils reconnaissent ne plus avoir le « parchemin vieil et ancien » qui le prouve.

Un document du XIe siècle recopié au XVIe siècle, intitulé la « chronique de Guîtres », indique que le monastère aurait été fondé au début du VIIe siècle par Eudes, fils naturel d’un roi des Francs. L’incertitude historique et la disparition des archives permettent de faire remonter l’origine du monastère à des temps immémoriaux. C’est un moyen pour les moines d’accroître le prestige du lieu.

Une abbaye romane construite au XIIe siècle.

L’abbé Ménard serait à l’origine de la construction du monastère vers 1130-1140. Le pape Alexandre III lui demande d’y suivre la règle de saint Benoît en 1171. Il confirme aussi les droits attribués à l’abbaye par les fondateurs Grimoard et Raymond, les fils du vicomte de Fronsac : droit de prélever du sel sur les bateaux qui s’arrêtent à Guîtres ou qui montent à Coutras, droits de pêche et de navigation sur la rivière, droit de ban, droit de rendre la justice…

Un chantier de grande ampleur.

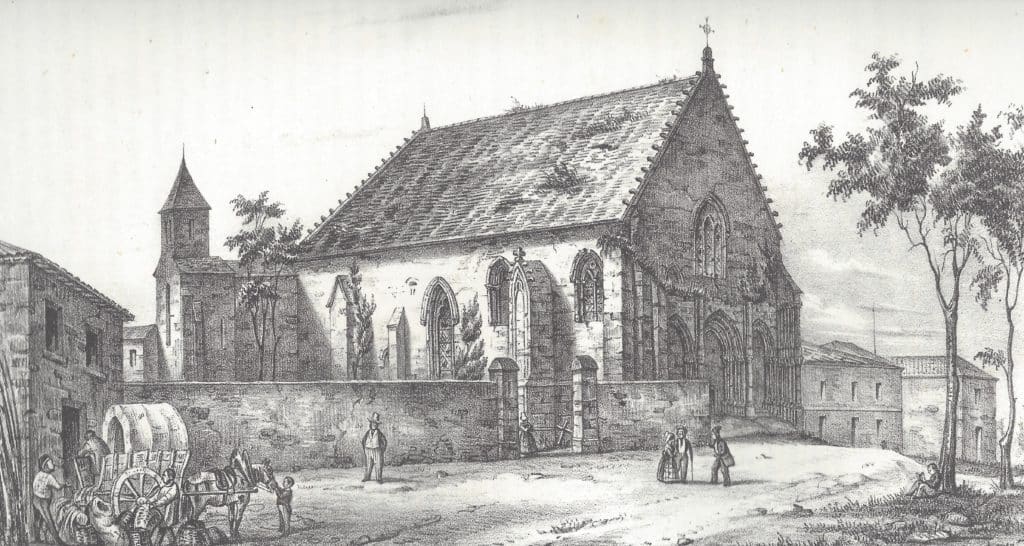

Septième plus grande église de Gironde par ses dimensions, elle a conservé les caractéristiques d’un édifice roman côté est. Les travaux ont duré plusieurs siècles, conséquences du manque de moyens et des ravages occasionnés par la guerre de Cent Ans et les guerres de religion. Au XIIIe siècle, on achève la façade après l’aide financière d’Henri III roi d’Angleterre. Après avoir été pillée et brûlée à plusieurs reprises, d’importantes restaurations sont menées au XVIIe siècle. On place un grand retable et des stalles dans le chœur. Un clocher avec une toiture en forme de pavillon est édifié sur le bras nord du transept.

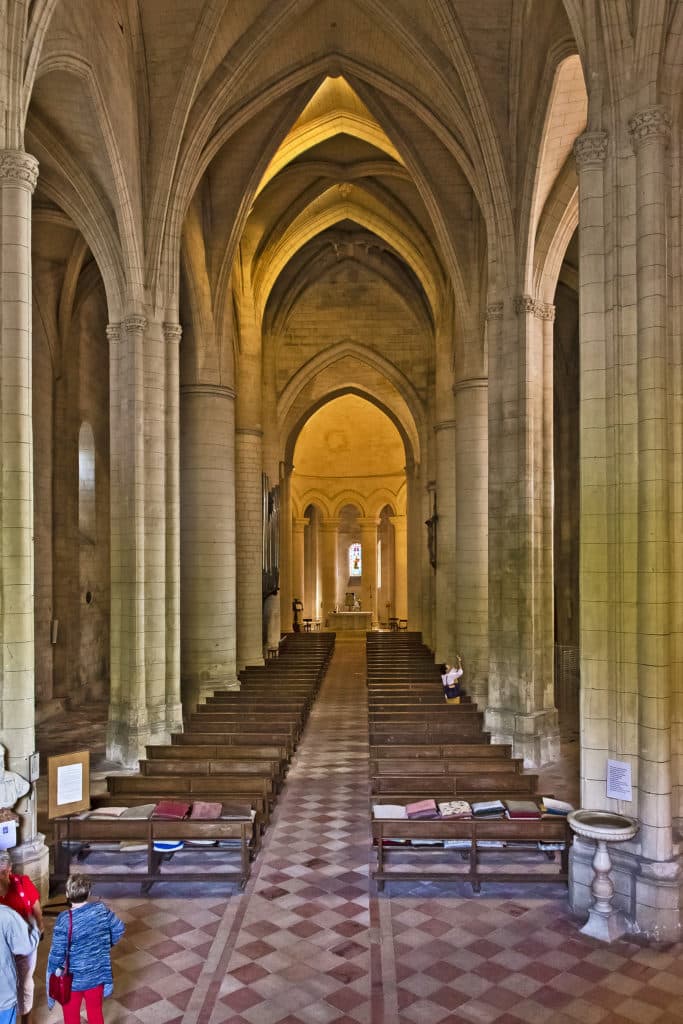

Après la Révolution, de nouveaux travaux de restauration sont entrepris. Commencés en 1819, ils se poursuivent jusqu’en 1877. C’est notamment à cette époque que les quatre premières travées de la nef sont recouvertes de voûtes en pierre sur croisées d’ogives. L’architecte n’ayant pas prévu les désordres occasionnés par le poids des voutes sur les piliers, il est décidé de les renforcer avec des colonnes en pitchpin. Il n’est plus possible d’admirer la charpente constituée de trois coques de bateau renversées.

Sur une voie secondaire du chemin de Saint-Jacques de Compostelle

L’abbatiale de Guîtres a toutes les caractéristiques d’une église de pèlerinage. Son plan permet la circulation des pèlerins y compris pendant les offices célébrés dans le chœur par les moines. Ils peuvent emprunter deux bas-côtés pour aller jusqu’aux trois chapelles rayonnantes du chœur.

En 1611, deux habitants de Guîtres sollicitent l’archevêque de Bordeaux François de Sourdis. Ils lui demandent l’autorisation de fonder une confrérie et d’édifier un autel à saint Jacques dans l’abbatiale. Situé dans le bas-côté sud, l’autel est dans un espace délimité par une balustrade en bois tourné. Quinze personnes y sont inhumées entre 1685 et 1758, « ayant droit de sépulture à raison de leur qualité de pèlerin dudit saint ayant faict le voyage de Compostelle ».

Une abbaye gérée à distance.

Il n’est plus nécessaire de faire partie de la communauté monastique d’une l’abbaye pour en prendre la direction après le concordat de Bologne en 1516. C’est ainsi qu’à l’automne 1618, un conseiller au parlement d’Aix-en-Provence reçoit de Louis XIII la mission de restaurer l’église et les bâtiments du monastère ruinés par les huguenots en 1570.

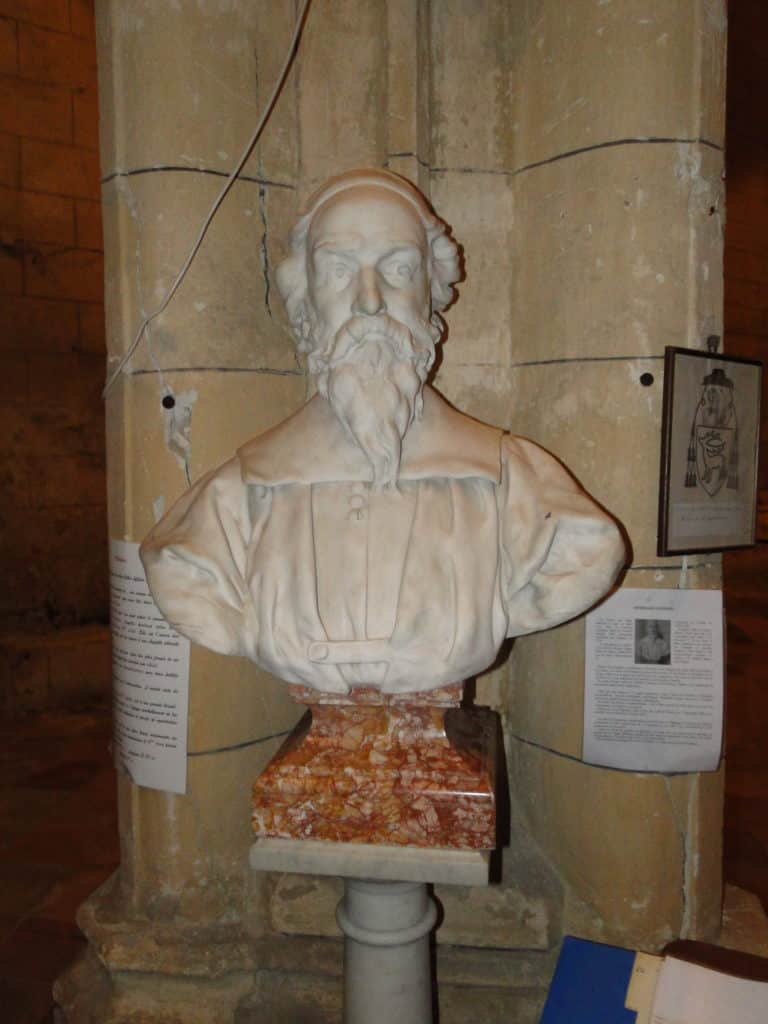

Nicolas-Claude Fabri de Peiresc est confirmé abbé commendataire de Guîtres par le pape l’année suivante.Cette faveur faite par le roi pour le remercier des immenses services qu’il lui a rendus s’avère vite être une suite de tracasseries, de longues correspondances et de procès. Malgré le mauvais vouloir des deux religieux sur place Jean Rouibe et Raymond Bommard, les convoitises de l’archevêque de Bordeaux sur l’abbaye, puis celles de Richelieu, Fabri de Peiresc parvient à remettre de l’ordre dans le monastère. Malgré les 650 km qui le sépare de Guîtres où il vient une fois une semaine en 1623, il parvient à reconstituer une communauté, à rassembler quelques actes liés aux revenus de l’abbaye, fait reconstruire le cloître et fait réparer les bâtiments conventuels.